- 公民视点网

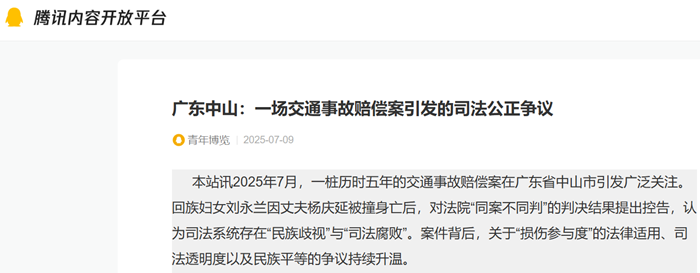

广东中山:一场交通事故赔偿案引发的司法公正争议

本站讯 2025年7月,一桩历时五年的交通事故赔偿案在广东省中山市引发广泛关注。回族妇女刘永兰因丈夫杨庆延被撞身亡后,对法院“同案不同判”的判决结果提出控告,认为司法系统存在“民族歧视”与“司法腐败”。案件背后,关于“损伤参与度”的法律适用、司法透明度以及民族平等的争议持续升温。

案件回溯:一场致死交通事故的赔偿争议之路

据相关法律文书记载:2020年12月18日,黑龙江人杨庆延在广东中山遭遇车祸,交警认定肇事司机张天诚负全责,杨庆延无责。2021年9月,杨庆延因伤重不治身亡。司法鉴定显示,其冠心病、高血压等基础疾病与死亡存在关联性,但明确外伤为直接死因。

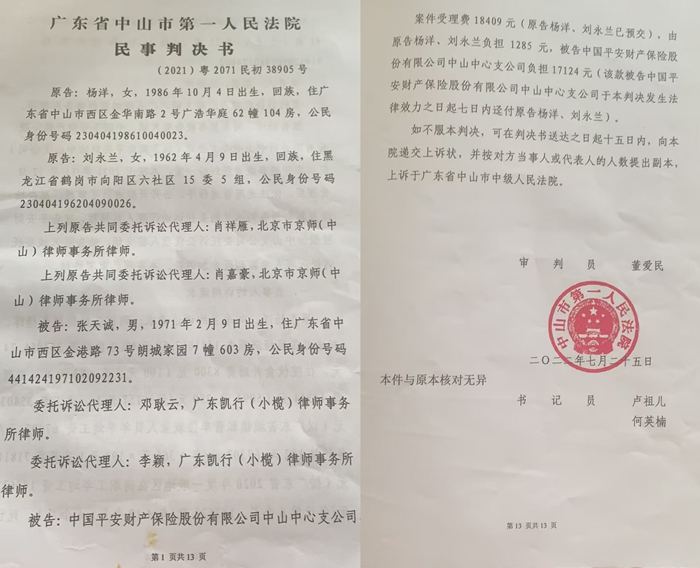

•一审判决(2022年7月):中山市第一法院依据《民法典》第1173条,认定受害人无过错,判决保险公司全额赔偿124.5万元。

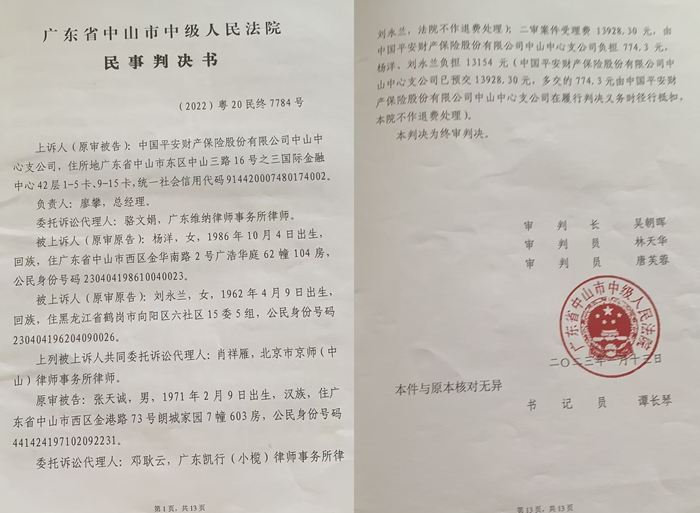

•二审改判(2023年1月):中山市中院引入“损伤参与度”概念,认为杨庆延的疾病“扩大了损害后果”,将赔偿金额降至28.7万元。

•再审争议(2024年):广东省高院裁定维持二审判决,这让刘永兰对“同案不同判”提出强烈质疑。

法律焦点:损伤参与度能否成为减责依据?

本案的核心争议是:在交通事故中,受害人自身疾病是否应成为减轻侵权人责任的法定事由?

——法律条文博弈。刘永兰援引《民法典》第1173条及最高法典型案例,主张“无过错不减责”:“被侵权人对损害发生无过错,侵权人不得以受害人体质特殊为由免责或减责。”法院则依据《道路交通安全法》第76条,认为“外伤与疾病共同作用”需综合考量,不过未明确参与度的具体比例。

——司法实践分歧

•支持减责派:部分案例以“蛋壳头盖骨理论”(受害人特殊体质不中断因果关系)为由,允许减责。

•反对减责派:最高法2024年再审案例明确指出:“即使存在参与度,侵权人仍应全额赔偿。”

——本案的特殊性

杨庆延的疾病仅为“潜在风险”,交通事故是直接致死原因。医学专家表示:“如果没有外伤,其疾病不会在短期内致命。”

民族平等争议:一场涉及“穆斯林歧视”的舆论风波

刘永兰在控告信中强烈指控:“广东司法系统联合保护腐败,歧视少数民族!”其核心依据如下:

——地域偏见:称“广东经济发达,司法腐败与经济增长同步,欺压外地人”。

——民族标签:强调自身回族身份,质疑“穆斯林群体遭遇系统性不公”。

法律界人士指出:“将个案司法争议上升至民族矛盾,可能激化对立。但司法透明度不足会加剧公众猜疑。”

司法透明度之困:补正裁定与案例库的“制度空转”

——补正裁定的合法性争议

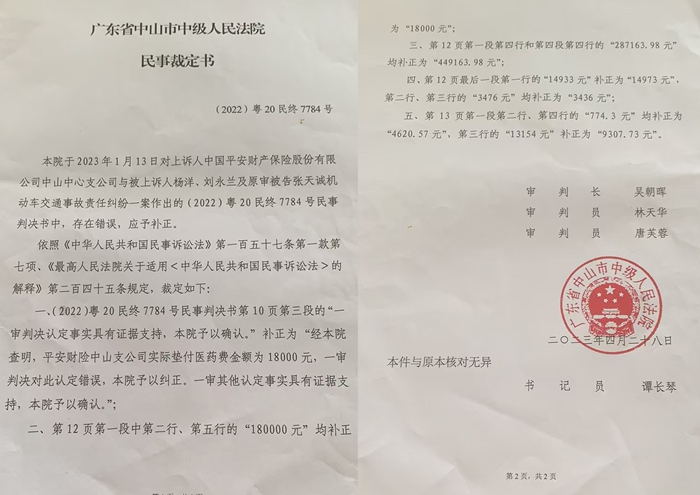

2024年4月,中山市中院对二审判决作出五项补正,将赔偿金额从28.7万增至44.9万。刘永兰质疑:“判决生效三个半月后补正,程序是否合法?若死刑文书可补正,司法权威何在?”

——案例库的“纸上谈兵”

尽管最高法2025年上线“人民法院案例库”并要求强制检索,但刘永兰称:“中山法院未参考同类判例,案例库沦为摆设。”

社会反响:从个案到制度的拷问

公众舆论两极分化

•支持者认为:“司法应严守过错责任,疾病不应成为‘免责金牌’。”

•反对者质疑:“全额赔偿或助长‘碰瓷’,需平衡公平与风险分担。”

中国政法大学教授一名教授则指出:“本案暴露出三大制度漏洞:

——损伤参与度标准缺失;

——民族平等保障机制缺位;

——案例库应用流于形式。”

最新进展:抗诉与再审的“司法马拉松”

目前,刘永兰已向中山市检察院提交抗诉申请,并启动再审程序。其代理律师表示:“我们不只要为个案讨说法,更要推动‘同案同判’原则落地,终结‘司法地方化’痼疾。”

这起看似普通的交通事故赔偿案,已成为检验中国司法公正的试金石。当法律条文面临现实困境,当个体诉求与制度惯性碰撞,只有以透明促进公正、以案例树立标杆,才能回应“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的庄严承诺。(记者一刀 胡歌)

延伸阅读:

最高法交通事故赔偿典型案例库:https://rmfyalk.court.gov.cn

《民法典》第1173条解读:过错责任与参与度争议

中山地区近年重大交通事故案例汇编

原文来自腾讯:https://page.om.qq.com/page/OjovAsscOP6Ir30hPSFupnpg0